Establecimientos gastrónomicos más buscados

Lugares de interés más visitados

Lo sentimos, no hay resultados para tu búsqueda. ¡Prueba otra vez!

Añadir evento al calendario

Esta mujer vino al mundo para ser diferente. Y en ello, se convirtió en absoluto referente de la vanguardia artística y, también, de la ponderación femenina en las primeras décadas del siglo XX. Maruja Mallo (Viveiro, Lugo 1902 – Madrid 1995) nació un día de Reyes como Ana María Gómez González. A los 20 años cambió su Galicia natal por Madrid al tiempo que lucía un nuevo nombre. Y empezó su festival. Irreverente, moderna, transgresora, activa y, sobre todo lo demás, absolutamente libre, braceó en una sociedad misógina hasta conseguir hacerse sitio con la despreocupación por bandera. Compañera de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Pablo Neruda, amante de Rafael Alberti, fue una de las se convirtió en una de las más importantes figuras de la Generación del 27.

Su cataclismo vital hizo astillas los moldes establecidos. Provocadora, fue un verso libre que convulsionó el panorama artístico español en el primer tercio del siglo XX. Su desobediencia a los cánones establecidos, no le impidió tejer lazos con referentes como Goya y Gutiérrez-Solana. El carácter reivindicativo de Mallo la convirtió en adalid de las Sinsombrero, grupo de mujeres entre las que estaban María Zambrano, María Teresa León, Margarita Manso y Concha Méndez, cuyo nombre nació de la ocurrencia de pasear por la Puerta del Sol a cabeza descubierta. La indignación fue tal, que las apedrearon.

Su rompedora propuesta artística y vital, la hizo expresarse en diversas manifestaciones culturales aparte de la pintura, como fueron el teatro, la cerámica y la fotografía a pesar de que no fue fotógrafa. Ella convirtió su cuerpo en el medio para expresar su manera de estar en el mundo. Sus retratos entre calaveras y vestida con un traje de algas recogidas en la muestra lo enseñan y dan fe de una de las más tempranas performances españolas. El triunfo de los golpistas en la Guerra Civil la obligó a huir de España, refugiándose en Argentina. Allí, en completa soledad, sacó adelante su arte. Cuando en 1962 regresó a España, el país se había olvidado de quién era Maruja Mallo. Ella siguió a lo suyo y no tardó en hacerse sitio de nuevo, al margen de todas las corrientes y siempre desde su condición femenina.

Una alfombra de conchas gallegas se extiende ante la entrada principal del Museo Reina Sofía. Elaborada por la Asociación Cunchas e Flores de Bueu. Auténtico homenaje popular a esta visionaria artista, es el preámbulo de la mayor antológica jamás expuesta de su obra. En colaboración con la Fundación Botín, reivindica la figura de Maruja Mallo, justo un siglo después de sus mejores momentos. Más de 200 obras, que incluyen pinturas, dibujos, escritos, cerámicas, fotografías, figurines de teatro, documentos y vídeos, algunas inéditas. No faltan las Verbenas, sus pinturas más celebradas, inusualmente reunidas para la ocasión.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Hasta el 16 de marzo 2026.

El llamado efecto mariposa es una razón que puede justificarse con el llamado efecto de la mariposa trasladado al mundo del arte. El efecto, justificación de la teoría del caos, afirma que un suceso trivial, como el aleteo de una mariposa en Europa, por ejemplo, puede desencadenar situaciones inesperadas, desmesuras y lejanas, como un huracán en Japón. En el caso de la extraordinaria exposición que presenta CaixaForum Madrid, su origen está en la profunda restauración del Centro Pompidou de París, que comenzó el pasado septiembre y que la magnitud de las obras obligará a mantener cerrado el museo hasta 2030. En vez de almacenar las obras, sus responsables han decidido rentabilizar la clausura, prestándolas a otros museos e instituciones. Esto mismo ocurre, como puede leerse más adelante, con otra de las grandes exposiciones que oferta el otoño cultural madrileño: la muestra de Pablo Picasso y Paul Klee, procedente del Museo Berggruen alemán, que puede verse en el Thyssen.

Las buenas relaciones que guarda la institución parisina con CaixaForum han permitido ver en Madrid una de las mejores antológicas de Henri Matisse organizada en España. No en vano el Beaubourg es, con 250 piezas, el mayor propietario de pinturas del artista. De las casi 100 obras de la muestra, 46 son de Matisse y 49 de otros artistas. En la exposición se refleja el diálogo que el maestro francés, considerado una de las piedras angulares de la pintura del siglo XX, establece con sus artistas contemporáneos y su influencia en pintores posteriores, como los fauves alemanes, los neoprimitivistas rusos y la vanguardia estadounidense. La lista de creadores que aquí le acompañan es tan brillante como extensa: Pablo Picasso, Georges Braque, Le Courbusier, Pierre Bonard, André Derain, Sonia Delaunau, Mijaíl Larionov y Daniel Buren son algunos de ellos.

Primitivo y sofisticado, figurativo y abstracto, tras el breve periodo fauvista de sus primeros años y los sombríos tiempos parisinos, Matisse aterriza en el mundo del color, con incursiones en el cubismo. Sus pinceladas son testigo y testimonio de los estados sus ánimo. Lo muestran obras maestras como Marguerite con gato negro, que hasta ahora nunca había salido de Francia, y la icónica La alegría de vivir. Color y luminosidad desbordados de optimismo y serenidad. Los collages marcan la última etapa de su vida y son el punto liminal a partir del que se ve la huella de Matisse en otros artistas. Es el caso de Raymond Hains, Barnett Newman, Shirley Jaffe o Anna-Eva Bergman.

CaixaForum Madrid. Hasta el 22 de febrero 2026.

El objetivo de esta muestra es mostrar que la pintura figurativa y la abstracta no están tan distanciadas como parece. Que la representación de la realidad de lo que ve el artista con mayor o menor fidelidad, pero reconocible en cualquier caso, tiene territorios comunes con la utilización de colores, trazos y formas abstractas que no representan a esa realidad, sino que expresan ideas y emociones. Utiliza para ellos a dos colosos de irresistible atractivo: Jackson Pollock, atormentado maestro del expresionismo abstracto, y Andy Warhol, el feliz rey del arte pop,

Parece complicado tender puentes entre el uno, primitivismo desbocado desde su mundo interior hasta el dripping más excesivo, con el otro, instalado en el trono del artificio publicitario, entendedor del arte como industria, en apariencia banal y oportunista. A primera vista, nada que ver, dos cosmogonías opuestas en concepción y objetivos. “La gente dice que esta asociación es muy rara, pero a mí me parece normalísima”, contradice la comisaria de la muestra, Estrella de Diego.

La experta se empeña en desarbolar esta idea preconcebida y establecer que la distancia entre ambos es una quimera. Que, al menos en algunos trechos de sus carreras, ambos caminaron de la mano. Bajo la apariencia irreconciliable de sus actores, esta exposición muestra los malabarismos sutiles que unen a los dos titanes. De paso, pone foco en su pintura, reflejo de los anhelos del hombre y el mundo que vivimos. Una botella de Coca-cola lubricada con un par de gotas de abstracción del Warhol de los 60 da la salida a la muestra. Enfrente, una composición de dos figuras, de trazos absolutamente reconocibles, pintada por Pollock en los 40, que demuestra que en su obra acampan resquicios figurativos.

Las siguientes piezas muestran la deriva de Pollock hacia el laberinto de la abstracción. Alcanza el climax en los sublimes Bosque encantado y Number 27. A su lado, Warhol se enreda en acrílicos manchados de tinta serigráfica, collages de fotografías, óleo y tintas en un serialismo que diluye el sentido figurativo de las imagenes originales, sobre las que flota un velo de abstracción. Warhol va más allá con las Pinturas de orina. Lienzos de pintura de cobre con chorreos de meadas suyas y de sus colegas de la Factory, en una sublimación de la actitud provocativa y comercial del artista, pero también claro acercamiento a su admirado Pollock. Al final de la muestra, un inusual banco en este tipo de eventos invita a sentarse y meditar sobre lo visto.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta el 25 de enero 2026.

Aunque sea caer en redundancia, debe decirse que esta exposición del Círculo de Bellas Artes cierra un círculo que empezó a trazarse hace un siglo. Celebra un doble centenario. El del nacimiento de un artista formidable y la inauguración del soberbio edificio de Antonio Palacios que alberga a la institución cultural madrileña. El propio Martín Chirino se convirtió en director del Círculo en 1983. En el periodo que permaneció en el cargo, hasta 1992, dio un impulso decisivo a la entidad, hasta convertirla en la referencia indispensable de la cultura madrileña que es hoy.

Esta antológica de bolsillo del escultor canario es un sentido homenaje a su figura y quiere evitar que caiga en el olvido. Delicada selección de esculturas y obras en papel, recala en los ejes fundamentales de su quehacer: la espiral, el viento, el círculo, la forja y el hierro, con los que crea un lenguaje evocador y poético. Compadre de Chillida, Gargallo y Oteiza, devoto absoluto de Julio González, Martín Chirino dio candela a las procelosas aguas del tardofranquismo en las que se ahogaba la cultura española. Linterna gigantesca de la forja, a fuerza de hierro y fuego, con su hacer colosal convenció a los vientos alisios canarios para dejar su vida horizontal y mutar en espirales, eternas e interminables, que hoy han vuelto a desembarcar en Madrid.

La espiral, la forma más querida de Martín Chirino, abre la muestra. Junto a una monumental foto del maestro en su taller, resalta este símbolo inagotable del origen, la energía, el movimiento y el futuro. Siguen sus afrocanes y alfaguaras. Senderos de metal que pasean por el aire y desbordan sentimientos.

Círculo de Bellas Artes. Hasta el 11 de enero 2026.

Ávido coleccionista de arte el primero, sagaz marchante devenido igualmente en coleccionista el segundo, el barón Hans Henrich von Thyssen-Bornemisza y Heinz Berggruen se conocieron y trabaron amistad gracias a su elitista afición común. Esta exposición, que prolonga la relación más allá de la muerte de ambos, profundiza en la conexión artística de Pablo Picasso y Paul Klee. Con más de 60 obras, la mayoría pertenecientes al Museum Berggruen, Neue Nationalgalerie de Berlín, el museo que fundó el segundo, pueden ser vistas en Madrid gracias a la remodelación del edificio que las alberga, de manera similar a lo que sucede con la exposición de Henri Matisse en CaixaForum.

Personaje decisivo en el mercado internacional del arte, finalizada la Segunda Guerra Mundial, Berggruen abrió galería de arte en París. Pronto fue el matraz que agitó los apegos de los grandes tenedores del mercado del arte. A partir de los años 80 él mismo se dedicó a reunir obra de sus dos artistas preferidos: los mencionados Picasso y Klee, a los que consideró “los dos creadores fundamentales de la primera mitad de nuestro siglo (XX)”.

La exposición muestra la confluencia de dos personajes opuestos por completo. Por un lado, el creador terrenal, excesivo y latino, por el otro el genio introspectivo, intelectual y nórdico. Tales diferencias no impidieron que ambos mostrasen interés entre sí, evidenciándose semejanza en sus intereses, espíritu de experimentación y uso de la sátira y la transgresión como instrumento de expresión y evolución artística.Se observa en las obras procedentes del Museo Berggruen en conjunción con las que aporta la colección Thyssen, reunidas en las cuatro partes que articula la muestra, que acotan cuatro de los grandes temas que trataron los dos artistas: Retratos y máscaras, Lugares, Objetos y Arlequines y desnudos.

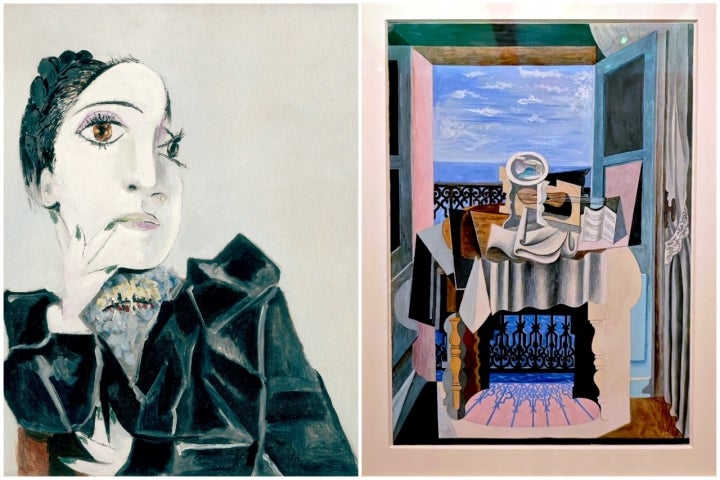

En el inicio de la exposición, la interpretación que Picasso hace del Retrato de una mujer, de Lucas Cranach el joven, de 1569, muestra tal capacidad de sátira, instrumento decisivo de su protagonismo en la transformación del género del retrato en la pintura moderna. Hombro con hombro, los retratos de Dora Maar con uñas verdes, realizado por el propio Picasso en 1936, y Dama con lacre, que pintó Klee en 1930, refuerzan esas confluencias, entre otros muchos rostros.

La fragmentación de los objetos que desafía las normas hasta entonces establecidas, común a lo largo de la obra de Picasso, se corresponde con el abandono de las perspectivas y el aislamiento de las formas que flotan en el lienzo común en muchas obras de Klee. Ambos caminos desembocan en idénticos significados simbólicos. Naturaleza muerta con planta y ventana y Omega 5, de Klee, y Naturaleza muerta delante de una ventana, de Picasso muestran tal confluencia. Como curiosidad, este último cuadro del malagueño, guarda enormes semejanza con Naturaleza muerta con guitarra, el Picasso desaparecido hace unas semanas, durante su traslado a Málaga para una exposición. Con idéntica temática: dos ventanas abiertas, con objetos delante, aunque diferentes, ambas obras son de pequeño formato, ambas son guaches y mina de plomo sobre papel y las dos fueron pintadas en 1919.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta el 1 de febrero 2026.

En general... ¿cómo valorarías la web de Guía Repsol?

Dinos qué opinas para poder mejorar tu experiencia

¡Gracias por tu ayuda!

La tendremos en cuenta para hacer de Guía Repsol un lugar por el que querrás brindar. ¡Chin, chin!